ペンディングしていたプロジェクトを再推進するためには?②

本シリーズでは、弊社がご担当させていただいたプロジェクトの中でも、プロジェクトオーナーの方から高い評価をいただいた「システムリプレイス支援」に関する1つの事例をご紹介しています。

前回の記事(『ペンディングしていたプロジェクトを再推進するためには?①』)では、とある企業様内でペンディングしていたデータ基盤移設プロジェクトを再推進するため、最適な移設パターンが必要であること/最適な移設パターンを見出すための評価方法を検討する必要があること/クライアントに対して移設パターンの評価方法第1案をご提案したことを記載しました。

今回は、我々ファーストデジタルが、評価方法第1案に対するクライアントからのフィードバックを元に、どのように精度高くご提案を練り上げたのかをご紹介します。本記事を通し、ファーストデジタルがご提供するプロジェクト型支援コンサルティングのイメージをより明確にイメージいただけますと幸いです。

【前回の振り返り】

①クライアントのご要望

社内の一部組織で分析・可視化や商品企画・開発などのために利用しているデータ基盤を、会社全体のデータ利活用のために、他のデータ基盤へ移設したい。

②プロジェクト背景

以前、同様の目的を掲げたプロジェクトがクライアント社内で立ち上がったものの、移設コストがネックとなりペンディングしている。

③プロジェクトのゴール

ペンディング中のプロジェクトを再推進すること。特に、「移設コストを上回るメリットを、説得力をもって提示できる」ことが、プロジェクト再推進のカギとなる。

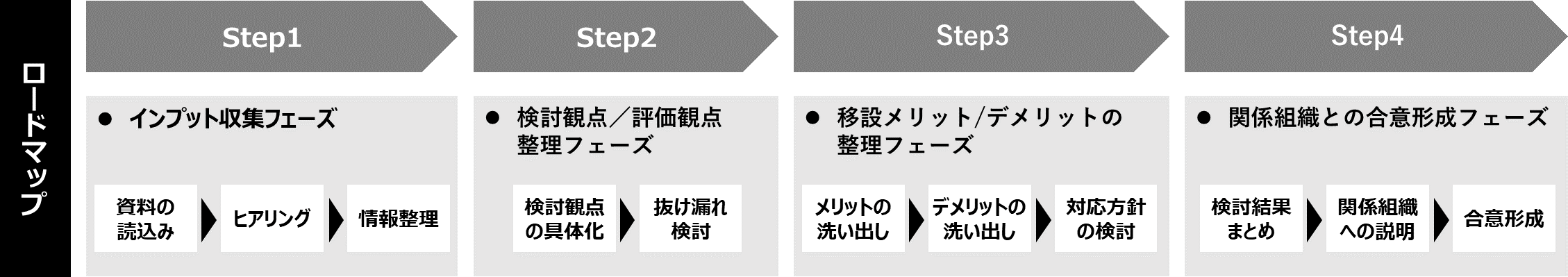

④プロジェクトスケジュール

全体的なプロジェクトスケジュールは下図の通り。前回は、この内STEP1~2までの流れをご紹介した。今回はStep2の内容について深掘りしていく。

Step1から Step2において行ったこと

https://www.firstdigital.co.jp/magazine/983/

- Step1「インプット収集フェーズ」では、各種資料の読み込みとヒアリングを行った結果、分析・可視化の品質維持が重要な要件と判明し、移設には周辺システムを考慮することが不可欠となった。

- Step2「検討観点/評価観点整理フェーズ」では、最適な移設パターンを見出すため、まずはどのような観点で評価するかを検討し始めた。

移設パターンを洗い出すためには?

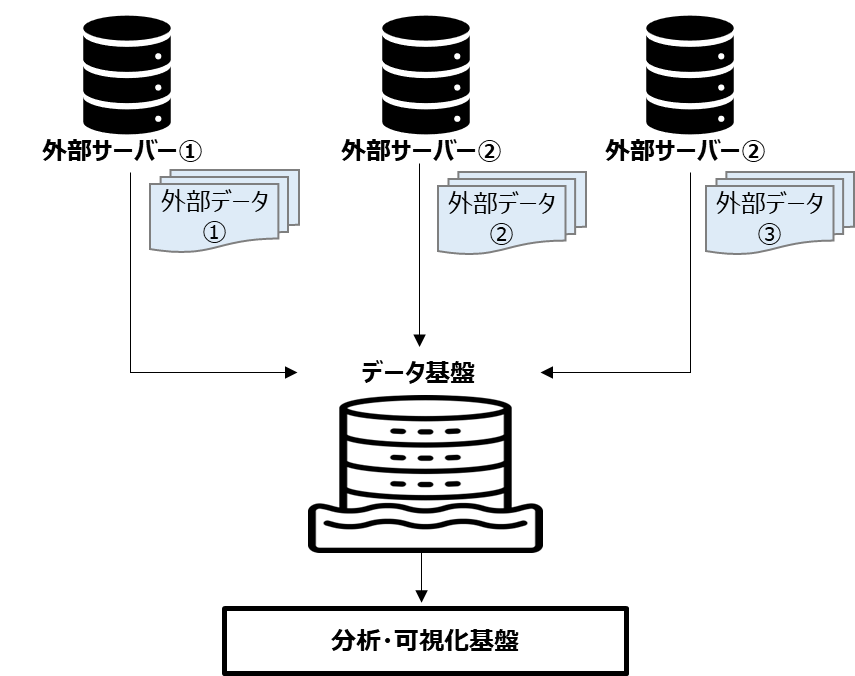

前回の経緯から、データ基盤を移設するに当たっては、どこまでの範囲を/どの程度移設するのか(移設パターンの検討)、最もクライアントにとって望ましい移設パターンは何か(最適な移設パターンの選定)を考える必要があると判明しました。特に、本プロジェクトの場合は、既存のデータ基盤の連携先として分析・可視化基盤が存在している分、移設による分析・可視化基盤へのシステムおよび業務上のインパクトや、その対応策も加味する必要があります。そのため、移設パターンが多岐に渡ります。

しかし、この「移設パターン」については一見膨大に見えるものの、さほど時間を要することなく洗い出すことが出来ました。というのも、移設する範囲や程度で場合分けを行い、その組み合わせが何通りあるかを考えることで、ある種システマティックに導き出すことできるためです。

最適な移設パターンを見つけるための、最適な評価観点/評価軸とは?

一方で、最適な移設パターンの選定については、そう単純に進めることができません。なぜなら、そもそも何を以て最適と判断するかという評価観点/評価軸が明らかでない上に、最終的な結論を得るためにはその評価観点/評価軸に従って全てのパターンを評価し、最も評価の高いパターンを見極める必要があるためです。これらを明らかにするためには、まず、評価観点/評価軸の検討から始める必要があります。

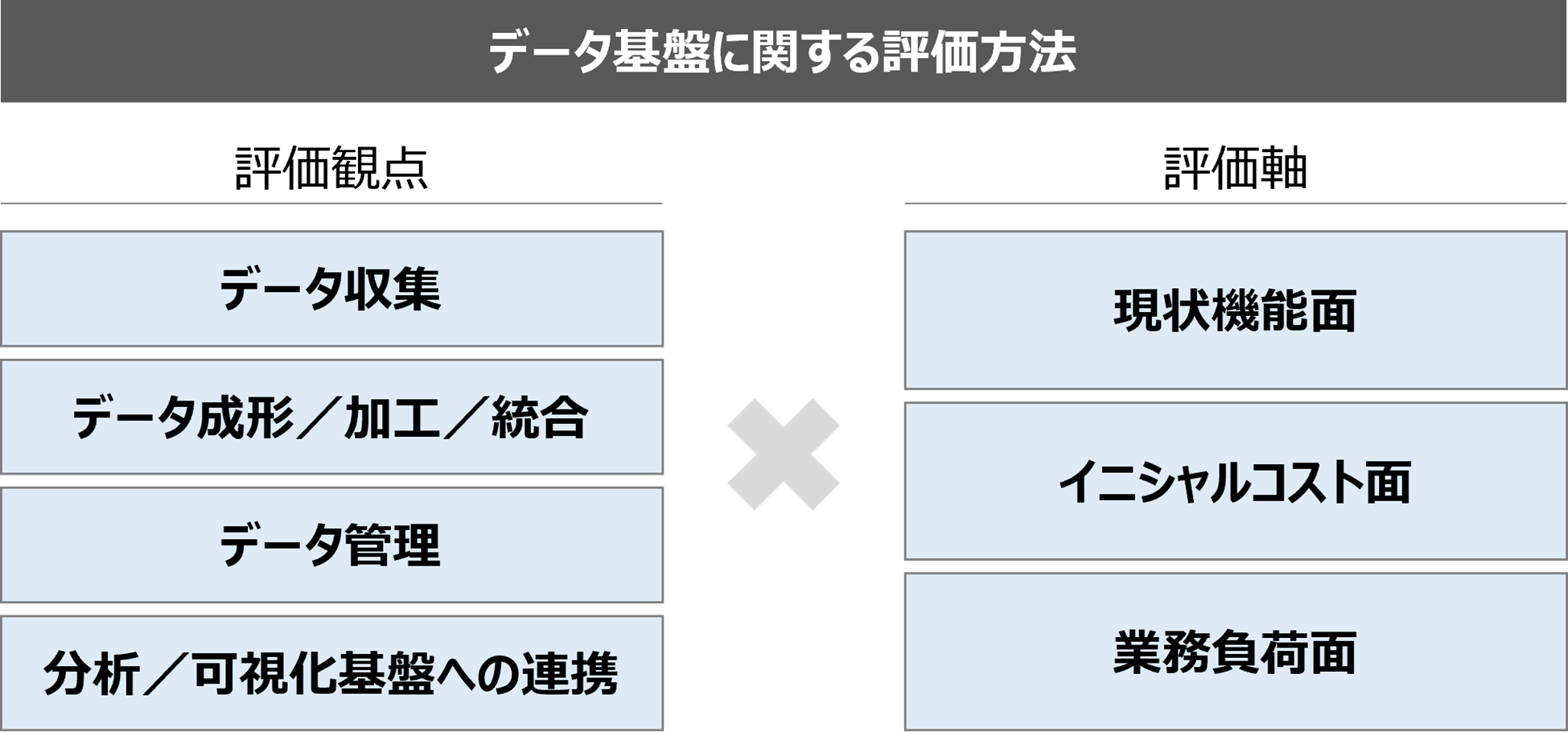

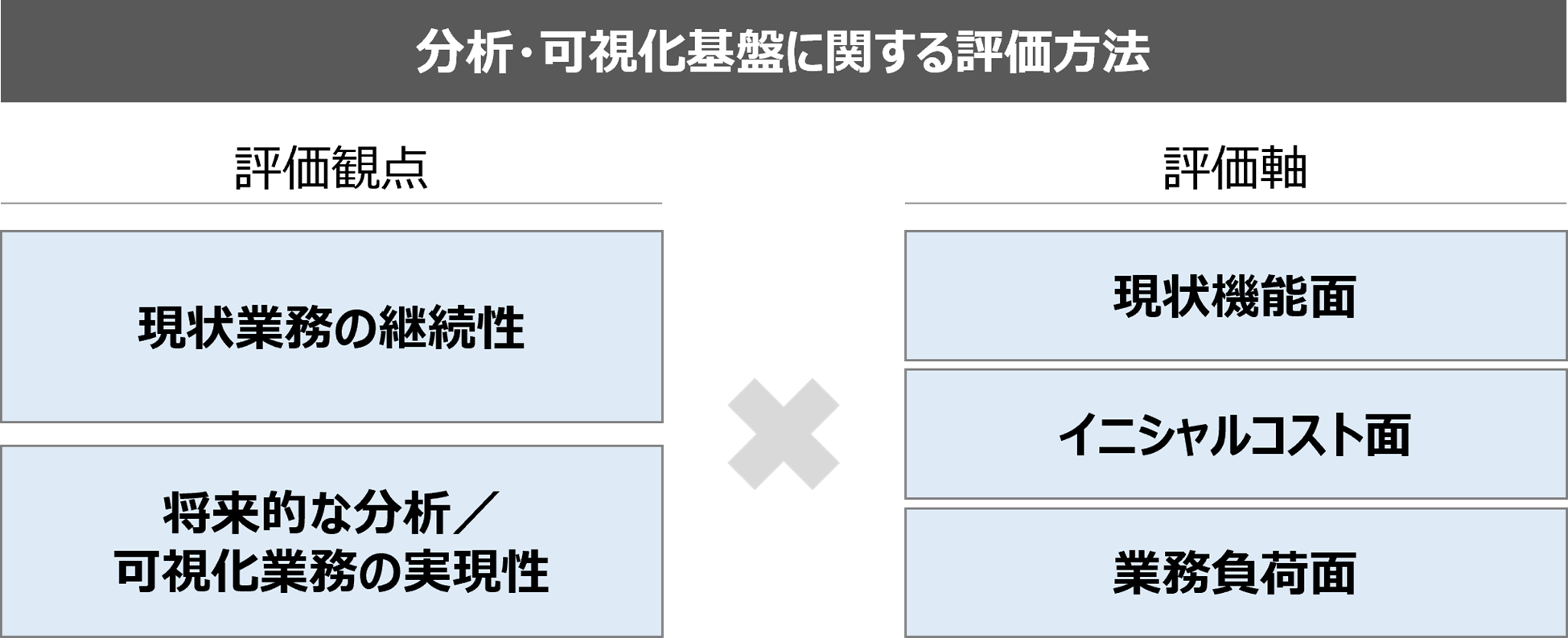

検討の結果、弊社がクライアントにお持ちした案は、データ基盤/分析・可視化基盤それぞれに関し、以下のような評価観点/評価軸の掛け合わせで評価するというものです。こちらについて、クライアントとの定例会議でご説明の上、ご意見やご要望を伺うこととなりました。

データ基盤に関して

「データ収集」、「データ形成/加工/統合」、「データ管理」、「分析/可視化分析・可視化基盤への連携」という4つの評価観点と、「現状機能面」、「イニシャルコスト面」、「業務負荷面」の3つの評価軸を掛け合わせ、システムリプレイスに関する実施難易度を評価する。(図1)

分析・可視化基盤に関して

「現状業務の継続性」、「将来的な分析・可視化業務の実現性」という2つの評価観点と、「現状機能面」、「イニシャルコスト面」、「業務負荷面」の3つの評価軸を掛け合わせ、システムリプレイスに関する実施難易度を評価する。(図2)

ご提案内容に対するクライアントからのフィードバック

この時点で、弊社がお持ちした評価方法は、あくまで”案”ベースのものです。そのため、これをたたき台に議論を進め、更に内容をブラッシュアップし、クライアントにとって最適化したご提案に昇華する必要があります。具体的には、定例会議内で、考え方の方向性に違和感はないか/クライアントの皆様としてはどのようなご意見を抱いたか/考え方として欠けている要素はあるかなどのディスカッションを行います。 結果として、当案に関しては、考え方の方向性としては違和感ないとご評価をいただく一方で、評価観点や評価軸の更なる細分化が必要なこと、特に社内の体制面を加味してアプローチしたい旨のご意見を頂きました。

クライアントのご要望を実現するためには?

通常、クライアントからのフィードバックを頂いた後、弊社内では、ご要望を実現するために必要な要素/タスクを整理するための会議を行います。弊社からのご提案→お客様からのフィードバック→再検討およびブラッシュアップという一連の流れを繰り返すことで、クライアントへ精度高くコミットしたコンサルティングサービスをご提供することが可能となるためです。例に漏れず、本プロジェクトにおいても、プロジェクト担当メンバーで議論を行いました。

その結果、評価軸の細分化という面については特に大きな課題が無い一方で、評価観点の細分化に関しては一筋縄ではいかないという結論に達しました。というのも、既存データ基盤の内容全てを新基盤に移管するのか否か、分析・可視化基盤はクライアント社内で画一化するのか否かなど、システム移管をする範囲やその程度によって、評価観点毎に評価すべき内容や組織が変わるためです。

よって、評価観点を細分化するためには、各業務内容において、どのような業務の遂行が求められるのか、また、それらをどの組織に要求すべきか、システム移行パターン毎に整理する必要が生じました。

システムパターンごとに業務を整理するためには?

本プロジェクトでは、ここから更に、当該システムを利用したクライアント内部の業務状況を精査していきます。そのために、クライアントへの再ヒアリングや、関係各部書様における業務マニュアルの読み込み等を行いプロジェクト内容がより深く詳細化されていくのですが、それに比例するように、クライアントの方々との疑義も闊達になっていきます。こちらの様子については、次回以降ご紹介させていただく予定です。

今回は、我々が通常行っているプロジェクト型支援コンサルティングサービスの一場面が垣間見えるような回とさせていただきました。社外からは見えない弊社内の動きについて、イメージを膨らませていただけたのなら幸いです。ここまでお読みいただきありがとうございました。

- マガジン編集部

- この記事はマガジン編集部が執筆・編集しました。

Contact

ファーストデジタルの提供するサービスに関心をお持ちの場合には、ぜひ一度ご相談ください。

デジタルに精通したコンサルタントがビジネスの変革を支援します。

Recruit

ファーストデジタルは成長を続けており、やりがいのあるハイレベルなプロジェクトと

切磋琢磨できるチームメンバーがあなたのキャリアアップを加速させます。