ペンディングしていたプロジェクトを再推進するためには?③

- インプットポイント

-

- ファーストデジタルのプロジェクト型支援について知ることができる

- ペンディングしたプロジェクトを再推進させるためのヒントを知ることできる

本シリーズでは、弊社がご担当させていただいたプロジェクトの中でも、プロジェクトオーナーの方から高い評価をいただいた「システムリプレイス支援」に関する1つの事例をご紹介しています。

前回の記事(『ペンディングしていたプロジェクトを再推進するためには?②』)では、クライアント社内で利用中のデータ基盤を新規データ基盤に移行するための「移行パターン」を洗い出したこと、その中から最適な移行パターンを見出すための評価観点/評価軸について第1案をお持ちしたことを記載しました。

今回は、我々ファーストデジタルが、評価観点/評価軸の第1案に対するクライアントからのフィードバックを元に、どのように精度高く提案を練り上げたのかをご紹介します。本記事を通し、ファーストデジタルがご提供するプロジェクト型支援コンサルティングのイメージをより明確にイメージいただけますと幸いです。

【前回の振り返り】

①クライアントのご要望

- 社内の一部組織で利用しているデータ基盤を、会社全体のデータ利活用のために、他のデータ基盤へ移行したい。

- 現在利用中のデータ基盤は、商品企画・開発のための分析・可視化基盤と連携させているため、そちらへの影響も加味した上で移行の絵姿を検討したい。

②プロジェクト背景

以前、同様の目的を掲げたプロジェクトがクライアント社内で立ち上がったものの、移行コストがネックとなりペンディングしている。

③プロジェクトのゴール

ペンディング中のプロジェクトを再推進すること。

特に、「移行コストを上回るメリットを、説得力をもって提示できる」ことが、プロジェクト再推進のカギとなる。

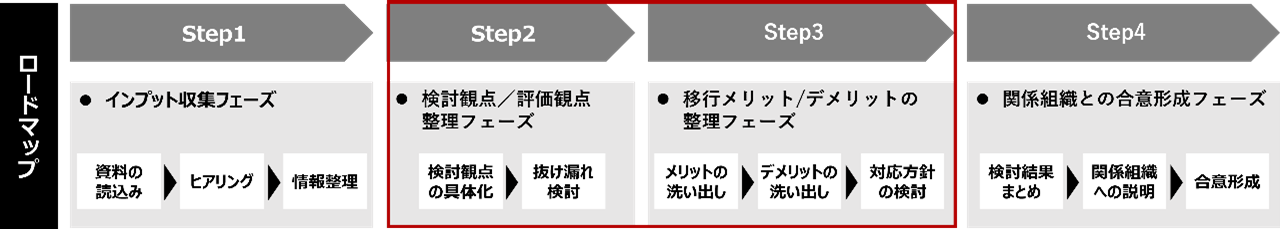

④プロジェクトスケジュール

全体的なプロジェクトスケジュールは下図の通り。前回は、この内STEP2の内容を深掘りした。

今回は、Step2~Step3について紹介させていただく。

⑤Step1から Step2において行ったこと

- Step1「インプット収集フェーズ」では、各種資料の読み込みとヒアリングを行った結果、分析・可視化の品質維持が重要な要件と判明し、移行には周辺システムを考慮することが不可欠となった。

- Step2「検討観点/評価観点整理フェーズ」では、システム移行に当たり、どこまでの範囲を/どの程度移行するかという「移行パターンの検討」の他、クライアントにとって最適な移行パターンを選定するための各パターンに対する評価観点/評価軸の検討を行った。評価観点/評価軸については、第1案をお持ちした結果、評価軸については問題ないが評価観点の細分化が必要と分かった。

社内の体制面を加味した上で、評価観点/評価軸を細分化するためには?

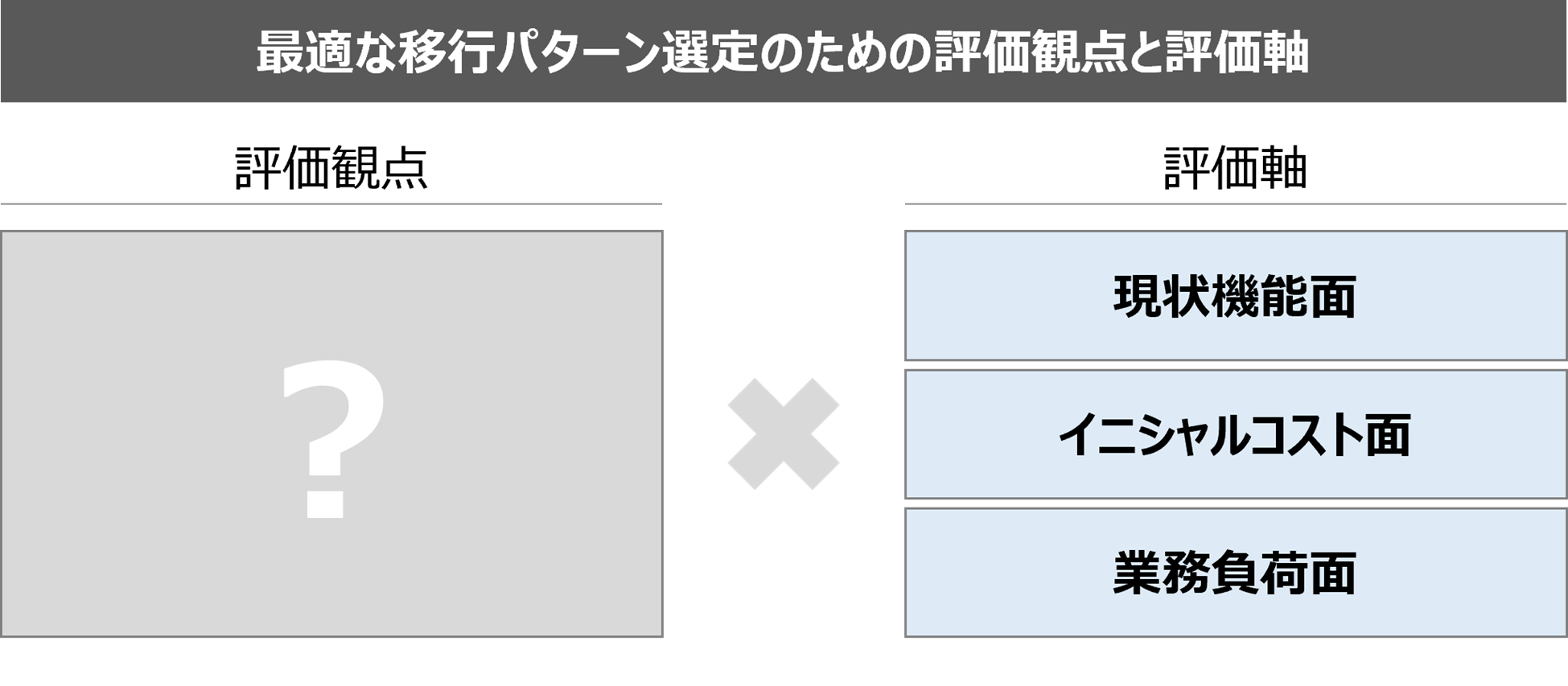

前回の経緯から、最適な移行パターンを見つけるための評価観点/評価軸について、評価軸は以下3要素の考慮でクライアントと合意した一方、評価観点は、データ基盤移行の影響を受ける各組織の目線も踏まえつつ細分化する必要があるということが判明しました。

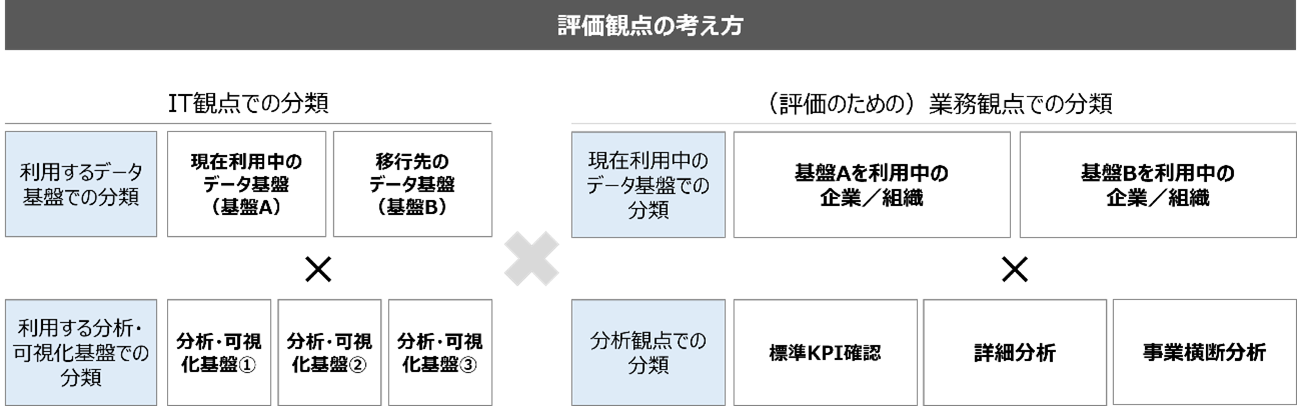

特に、基盤移行を評価するに当たっては、現状と対比して初めて将来像の良し悪しが判断されるため、各組織の目線に立った現状への評価/将来像への評価も考えなければなりません。また、クライアントによると、連携先の分析・可視化基盤は会社全体で一本化されておらず組織によって異なること、移行先のデータ基盤については既に一部組織で運用開始していることが分かりました。

これらの要素を弊社内で検討した結果、評価観点については、現状を継続した場合も踏まえたIT観点での移行パターン毎に、それぞれに対してどのような業務パターンが想定されるか洗い出すという、IT観点での分類×業務観点での分類を組み合わせた評価観点の設定が必要と結論付けられました。

この案を第2案としてクライアントにご提示したところ、異論無い旨の他、「解像度が非常に上がってきたと感じる。」と嬉しいお言葉を頂きました。

各分類の具体化と、それに対するクライアントからの反応

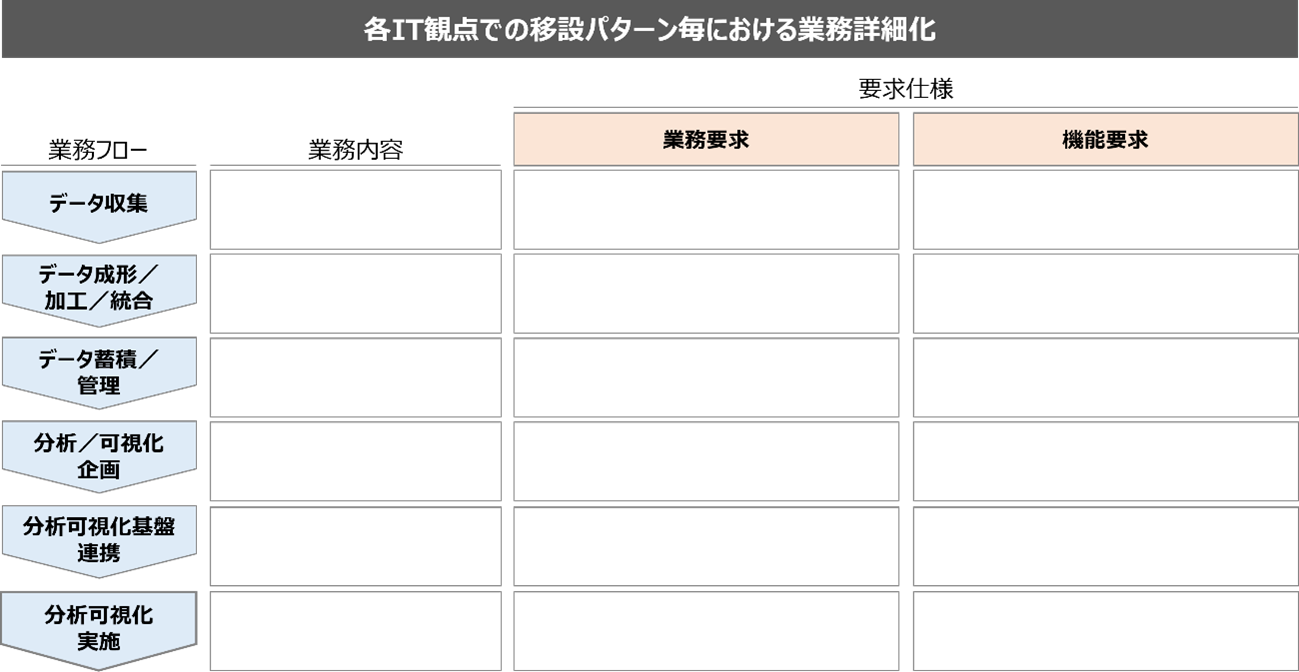

て、評価観点の整理が完了したことで、後はIT観点での分類/業務観点での分類を如何に具体化するかという議論に入ることができます。上記見せ方だけではあまりにもイメージが湧かないため、より整理しやすい形に詳細化する作業です。

前回の記事(『ペンディングしていたプロジェクトを再推進するためには?②』)に記載の通り、IT観点での分類は、単純な場合分けによりシステマティックに導き出すことができるため、そのパターンを全量出すことは特に重い課題ではありません。

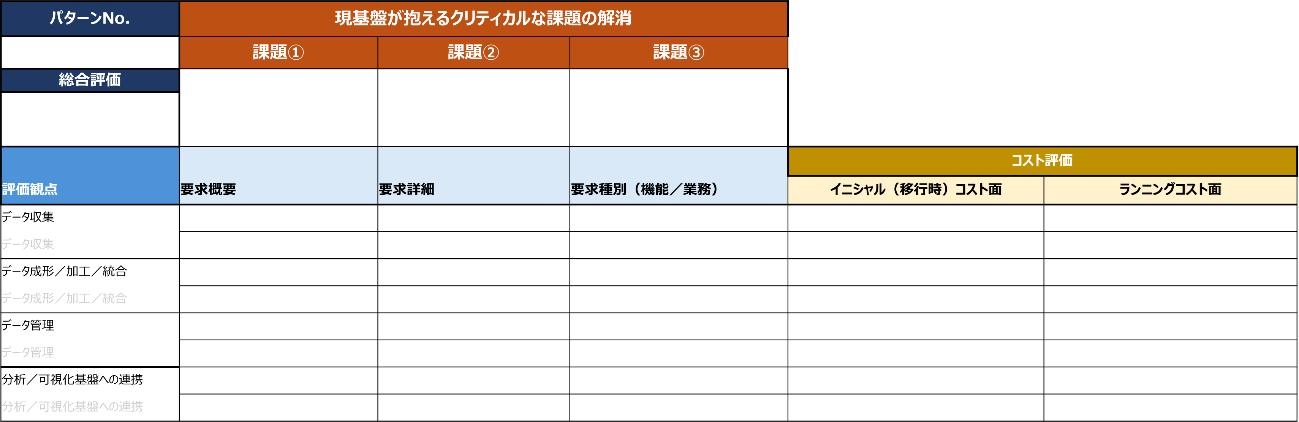

対して、業務観点での分類については、そこで導出された全ITパターンそれぞれに対し、どのような業務が発生するか整理する必要があります。更に、業務を整理しただけでは評価しようがないため、各業務を実現するために何が必要か、その実現に対し求められる要素(要求仕様)を洗い出す工程も必要になります。特に、本プロジェクトでは、データ収集から分析・可視化までのフロー全てを網羅する必要があるため、弊社では以下のようなフォーマットを用い、関係各部に再度ヒアリングを行いつつ、内容の詳細化を行いました。

これまでの作業を通して明らかになった、各移行パターンの評価項目

さて、本シリーズ第1回目の記事からこれまで、データ基盤の移行を実現するに当たり、現状とToBe像の比較に向けた評価方法の検討とその過程を紹介してきました。非常に長い道のりとなりましたが、ここまで行って初めて、各移行パターンを全うに評価し、メリット/デメリットの判断をすることができます。

前章でITパターン毎に想定される業務/その要求仕様を洗い出したことで、各要求を実現するために求められるコストを、そのまま各ITパターンの評価に跳ね返すことができるようになりました。つまるところ、実現のためのコストが重いものほどITパターンとしての評価(実現可能性)は低くなり、実現のためのコストが軽いものほどITパターンとしての評価は高くなるということです。

また、加えて今回のデータ基盤移行に当たっては、現状利用している基盤との比較をしなければ、メリット/デメリットの比較検討が出来ません。よって、現基盤が抱えるクリティカルな課題の解消可否も加えて、全てのパターンを評価するに至りました。その際、評価の理由と評価項目が一覧化できるよう、以下のような評価シートを利用しています。

最適な移行パターンの見つけ方

上記シートにより各パターン個別の評価を完了させた後は、それらを横並びで見て、より実現可能性の高いものを選定するフェーズに入ります。そこまで進めば、現状とToBe像を比較しつつ、本当にデータ基盤を移植した方が良いのか/その理由は何かを明示することができます。とはいえ、今回は非常に中身の濃い話になってしまいましたため、そこから先は次回の記事で紹介させていただく予定です。

今回は、我々がお客様にご提示している資料や、我々が社内で検討している内容が垣間見えるような回とさせていただきました。ファーストデジタルのコンサルティングでどのような示唆や解が得られるのか、イメージを膨らませていただけたのなら幸いです。ここまでお読みいただきありがとうございました。

- マガジン編集部

- この記事はマガジン編集部が執筆・編集しました。

Contact

ファーストデジタルの提供するサービスに関心をお持ちの場合には、ぜひ一度ご相談ください。

デジタルに精通したコンサルタントがビジネスの変革を支援します。

Recruit

ファーストデジタルは成長を続けており、やりがいのあるハイレベルなプロジェクトと

切磋琢磨できるチームメンバーがあなたのキャリアアップを加速させます。